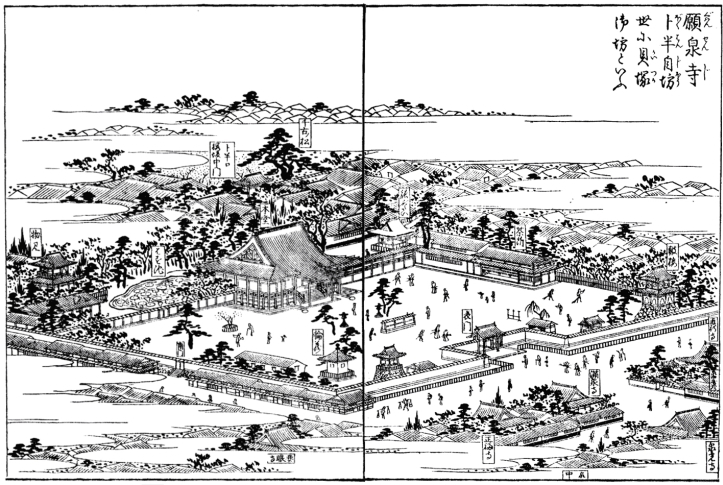

金凉山願泉寺

願泉寺

卜半自坊

世に貝塚御坊といふ

貝塚にあり眞教院卜半と号す貝塚一縣を領す

宗派は表裏御門跡御宗義を以て東叡山に属して正院家たり

本尊阿弥陀佛

𦚰檀宗祖親鸞聖人眞向の影聖德太子七髙祖の影を安す

當寺はむかし僧正行基畿内に四十九院を草創し給ふ砌此海濵にも佛塲

を建んと思召せとも其㓛ならずして空しく星霜累りぬ

今に沖中に洲出るは此佛縁の験也とそ

天文年中漸佛堂舎屋隆興すといへども天正五年の頃紀州雜賀一揆貝塚に乱入す

其時織田信長の下知として堀久太郎秀政來ツて一揆を鎭む

此時堂舎頗る荒蕪に及ぶ而后本願寺第十一世顕如上人開基し給ひ

舊此上人は第八代蓮如上人より大坂石山御堂にまし〱海内に宗風を輝し給ふ

信長思慮して石山の地は要害堅固にして畿内の勝地也

本願寺を他境へ退去なさしめ本城を築かんとて多年合戦に及ふ事は信長記拾遺に詳也

遂に勅を蒙りて顕如上人を紀州雜賀に赴くなをも信長野心を懐き石山退去の砌軍勢をもつて追討にせんと計る

此時顕如上人危急存亡の辰也貝塚卜半に急難を救はん事を乞たまひて一通の懇書を贈り給ふ

卜半此節紀泉兩國の門徒をかたらひ忠誠を励まし上人を石山より恙なく退去なさしめ泉州の敵勢を鎭め紀州雜賀に送り奉る

天正の頃には顕如上人の嫡男教如上人も信長と不和により三ケ月許潜居し給う

顕如上人在住の時に堂下の池中に岐枝の蓮咲り世に双頭の蓮は稀にありといへとも荷莖の双枝なるは古今希代也

本願寺宗風表裏二派に分れ法流倍興隆の霊瑞也とて人々甘心せり

此双枝の蓮華今に本尊檀上の莊厳の圖に遺れり

信長亡びて後天正十三年顕如上人攝州天満に遷り給ふ砌當寺を卜半に附属し給ふ

寺式は上人在住の規則を以て勤行あるべき㫖遺命によつて今に於て舊式に変る事なし

これ全ク卜半一宗に㓛あるによつて也

毎歳霜月の報恩講には自他宗群をなし貝塚町々に市店を飾て賑しき事稲麻の如し

今に見る金凉山願泉寺

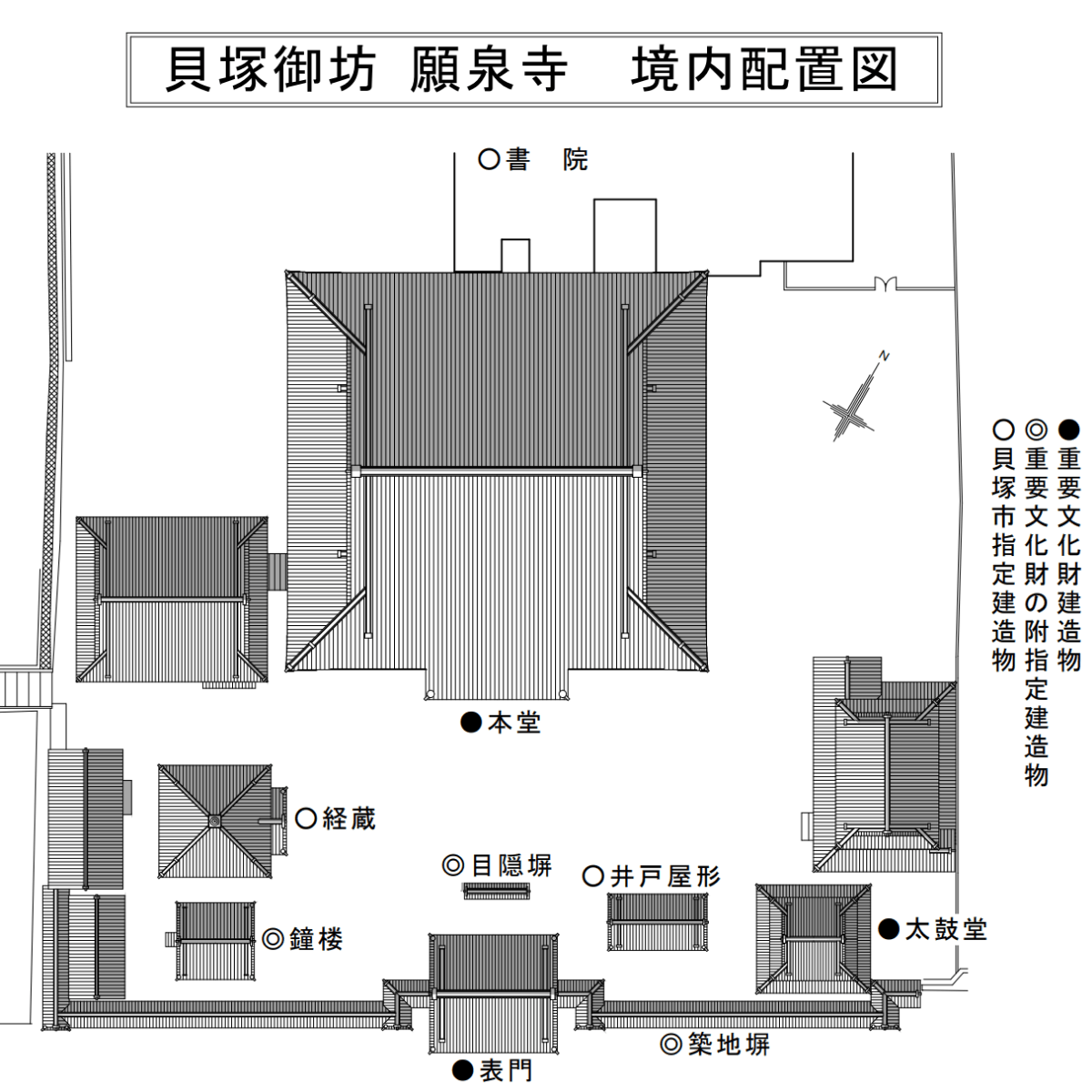

貝塚御坊 願泉寺

願泉寺の歴史

みなさま、ようこそ願泉寺へお参り下さいました。

寺内町として知られる貝塚の中心寺院として、また”ぼっかんさん”として親しまれております願泉寺は、天正11年(1583)より2年間、本願寺第11世顕如上人をお迎えして、浄土真宗の本山となった由緒ある寺院でございます。

浄土真宗の開祖親鸞聖人の教えは、このわたくしが阿弥陀如来の本願力に救われて、安心のうちに力強く生き抜き、浄土に生まれ変わり仏とさせていただく教えでございます。今、幾多の困難にも立ち向かった先人に改めて思いをいたし、その責任の重さを感じながら、当寺が人々の心のの拠りどころとなれるよう、努力精進してまいりたく存じております。

合掌 第17世住職 卜半了顕

願泉寺年表

奈良時代

僧行基

貝塚に草庵を開く。

応仁年間(1467~69)

本願寺第八代蓮如上人

紀泉地方を教化する。

天文14年(1545)

右京坊了珍を根来寺より迎え真宗道場の住持とする。

天文19年(1550)

貝塚草庵を再建する

本願寺第10代証如上人より弥陀尊像を下付される。

天文24年(1555)

貝塚道場

大坂本願寺より寺内にとりたてられる。

天正5年(1577)

織田信忠軍、貝塚に来攻

貝塚寺内焦土と化す。

天正8年(1580)

板屋道場が再建される

顕如上人一行 大坂本願寺を明渡し、紀州鷺森へ。

天正11年(1583)

本願寺が紀州鷺森から貝塚へ移転する

顕如上人一行が貝塚へ移られ、これより二年余り貝塚道場は浄土真宗の本山となる。

天正12年(1584)

豊臣秀吉が貝塚寺内に禁制を授ける

天正13年(1585)

本願寺が貝塚から大阪天満へ移転する

慶長12年(1607)

本願寺第12代准如上人より「願泉寺」の寺号が下付される

慶長15年(1610)

徳川家康が願泉寺に黒印状を下す

これにより卜半家が領主として貝塚寺内を支配することとなる。

寛永13年(1636)

寛永寺より金凉山真教院の山院号が下付される

寛文3年(1663)

現本堂が再建される

大工棟梁 三ツ松村 岸上貞由。

延宝7年(1679)

表門が再建される

享保4年(1719)

太鼓堂が建立される

明治4年(1871)

貝塚寺内上知される

平成5年(1993)

本堂他5棟が重要文化財に指定される

平成16年~23年(2004~2011)

平成大修復工事が行われる

平成23年(2011)

親鸞聖人750回大遠忌法要

平成大修復落慶法要 厳修。

願泉寺の文化財

重要文化財 願泉寺本堂

寛文3年(1663)に、再建された浄土真宗本山級の本堂で、格式・規模ともに大阪を代表する重要文化財建造物と言えます。

大工棟梁は、三ツ松村(現貝塚市三ツ松)出身の岸上和泉守貞由と伝わり、貝塚寺内や近隣の人々から寄進を受けて建設されました。

桁行(幅)27.8メートル、梁間(奥行)27.0メートル、屋根は入母屋造、本瓦葺で、正面に向拝を備えています。

内外陣境の欄間には、、中国の説話「二十四考」を題材とする生き生きとした彫刻が施されており、内陣の色彩豊かな天井絵や各所にあしらわれた数々の木彫とともに、装飾性に富む本堂建築の見どころとなっています。

また、外陣周りの建具には蔀度(しとみど)が採用されており、古風な一面を窺うことができます。

平成大修復により、ほぼ全面的な改修・屋根瓦の葺替が行われ、宝暦11年(1761)の親鸞聖人五百大遠忌の際の姿が復元されました。

重要文化財 願泉寺表門

表門は、延宝7年(1679)に再建されたものです。大規模な四脚門の様式で、屋根は切妻造、本瓦葺です。

正面の冠木長押(かぶきなげし)上の龍の彫刻は、元禄3年(1690)に、岸上和泉守の弟子、和泉嘉右衛門によって作成された見事なもので、今回の修理により、一部の彩色が復元されました。

重要文化財 築地塀(附)・目隠塀(附)

築地塀は、寛文11年(1671)の再建です。壁面の横線は「定規筋」と呼ばれ、五本線は本院が「門跡寺院」であることを示しています。

本堂正面に設置された目隠塀は、本瓦葺の築地塀です。類例の少ない建造物で、その用途は明らかではありません。

築地塀や目隠塀は、鐘楼とともに重要文化財の附(つけたり)として、伽藍を構成する大切な建造物です。

重要文化財 願泉寺太鼓堂・鐘楼(附)

太鼓堂は、享保4年(1719)に建立された二重・二階建の堂で、屋根は入母屋造、本瓦葺です。内部には仏事で使用する太鼓が備えられています。

平成10年に台風被害に遭い、平成大修復に先立って修理されました。

鐘楼は、昭和20年の空襲によって焼失したため、昭和23年に貝塚市森の青松寺から移築されたもので、元禄15年(1702)の建築です。

平成大修復では、屋根瓦葺替等のほか、基壇の改修や礎石の交換も行っています。

つりさげられている銅鐘は、鎌倉時代の貞応3年(1224)に鋳造され、現在は大阪府文化財に指定されています。

貝塚市指定文化財 願泉寺経蔵・井戸屋形(附)

経蔵は貞享5年(1688)に建立された経典の収蔵施設です。土蔵造で、屋根は宝形造、本瓦葺です。

井戸屋形は文政元年(1818)、大工棟梁、岸上六兵衛により建立されたものです。吹放し形式で、切妻造、本瓦葺です。太鼓堂と同様、平成10年の台風被害により修理されました。

貝塚市指定文化財 願泉寺書院

書院は、本堂の背後に位置する座敷四間と茶室で構成された江戸中期の建造物です。

江戸時代に寺内町の政庁であった「卜半役所」の一部で、主に、紀州藩主の参勤交代の際の宿泊施設として使用されたと伝えられています。

「花鳥の間」と呼ばれる奥座敷には、四季の移ろいを描いた山水の障壁画が残されています。江戸中期、京都の狩野派の手によるものといわれています。

重要文化財の平成大修復と同時に修理が行われ、各所の修復と同時に、二階の屋根裏部屋が復元されました。

境内のご案内

【出典:貝塚御坊 願泉寺】

願泉寺 (貝塚市)

願泉寺(がんせんじ)は、大阪府貝塚市にある浄土真宗本願寺派の寺院。山号は金凉山。本尊は阿弥陀如来。かつては本願寺派の本山とされたこともあった。

歴史

起源は行基が建てたと伝えられる庵寺から始まり、本尊の阿弥陀如来立像も行基作とされる。天正15年(1587年)に書かれたとされる『貝塚寺内基立書』によると、応仁年間(1467年 – 1469年)に、行基菩薩の遺跡に本願寺の法主蓮如が逗留し、人々が集まったことが寺院の始まりとされる。本資料は批判も多いが、貝塚御坊(本寺の前身)の設立が戦国期であることは間違いなく、織豊期から江戸幕府成立期にかけて発展したとみられている。

天文14年(1545年)に地元の門徒が根来寺から右京坊(卜半斎了珍)を住持として招き、天文19年(1550年)に庵寺を再興させた、とされているが、それは後に卜半家が慶長15年(1610年)に行われた訴訟の際に作成されたものに書かれていることであり、どうやら実際には天文19年(1550年)に証如によって海塚坊(かいづかぼう)が作られたのが当寺の直接の始まりであるらしい。海塚坊は津田左衛門と堺の商人であるという雑喉屋藤右衛門が支えることとなった。これによって浄土真宗本願寺派の貝塚道場が成立する。天文24年(1555年)には大坂本願寺下の寺内町として取り立てられている。

卜半斎了珍は佐野川卜半とも呼ばれるが、史料に現れるのは元亀年間(1570年- 1573年)となってからである。

貝塚道場及び寺内町は、天正5年(1577年)の織田信長による雑賀攻め(紀州征伐)の際に織田信忠によって焼き討ちされて全焼した。

天正8年(1580年)、信長と和睦して石山合戦を終わらせた本願寺法主顕如は、復興中の貝塚道場を経由して紀伊国の鷺森御坊に移動し、本山を鷺森に移した。この年の内に了珍と門徒たちによって貝塚道場は復興をとげている。

天正10年(1582年)に羽柴秀吉から寺内諸役免許の朱印状が了珍に下付された。

天正11年(1583年)7月、顕如は貝塚道場へ移ってここを貝塚本願寺とし、新たな本山とした。天正13年(1585年)8月に本山が天満本願寺へ移るまでの約2年間、貝塚本願寺は貝塚御坊とも呼ばれて本願寺教団の一大拠点となった。

顕如が天満本願寺へ移る際、貝塚道場の留守居として津田左衛門を指名したが左衛門はこれを辞退したので代わりに了珍が留守居となっている。

貝塚御坊は慶長12年(1607年)に西本願寺の准如から「願泉寺」の寺号を授けられている。なお、願泉寺は慶長7年(1602年)の本願寺東西分裂以降も江戸時代を通じて東西兼帯であり、両本山歴代門主の絵像を蔵している。明治以降も東西両本願寺に属していたが、1951年(昭和26年)の宗教法人法施行によって本願寺派寺院となり、現在に至っている。

卜半家2代の了閑は貝塚寺内の私領化を目論んだために住民の反発を招いたが、慶長15年(1610年)に行われた訴訟の結果、言い分が認められて徳川家康から寺内諸役免許の黒印状を下付されている。以降、慶応元年(1865年)には大坂町奉行支配となったが、実質的には1871年(明治4年)の上知令まで260年以上に渡って住持の卜半家が貝塚寺内の領主となって自治を行った。なお、慶長18年(1613年)には家康の指示によって貝塚寺内に3間幅の周濠が掘られており、大坂の陣においても徳川方に協力的であった。ただし、自衛機能は持たず、町の出入口に置かれた番所には貝塚寺内周辺の農村を藩領とする岸和田藩の足軽が詰めており、目と鼻の先に城下町を構える岸和田藩の監視機関となっていた。貝塚寺内北端の堀並橋から岸和田城下南端の寺前橋まで約700メートルほどしか離れていなかった。また、願泉寺の報恩講は大規模なもので、岸和田藩が願泉寺への参詣を控えるよう領民に触書を出して警戒するほどであった。

寛永13年(1636年)に寛永寺より金凉山真教院の山院号が下付される。なお、当寺は紀州藩主が参勤交代をする際に立ち寄り、宿泊施設として使用されている。

太平洋戦争中の1945年(昭和20年)7月10日の堺大空襲(第6回大阪大空襲)の際、帰投時に投棄されたと思われる焼夷弾によって貝塚市沿岸部にも戦災被害が出ており、当寺は鐘楼を焼失している。

境内

・本堂(重要文化財) – 寛文3年(1663年)再建。老朽化のため2004年(平成16年)9月から2011年(平成23年)3月まで半解体修理が行われた。

・庫裏

・書院(大阪市指定有形文化財) – 江戸時代中期の建立。紀州藩主が参勤交代する際に宿泊施設として使用した。

・経蔵(大阪市指定有形文化財) – 貞享5年(1688年)再建。

・鐘楼(重要文化財) – もとは貝塚市森の青松寺の鐘楼で元禄15年(1702年)の築。前の鐘楼が空襲で焼失したので1948年(昭和23年)に移築したもの。釣られている銅鐘(大阪府指定有形文化財)は貞応3年(1224年)の作である。

・太鼓堂(重要文化財) – 享保4年(1719年)建立。

・井戸屋形(大阪市指定有形文化財) – 文政元年(1818年)建立。

・目隠塀(重要文化財)

・表門(重要文化財) – 延宝7年(1679年)再建。令和4年(2022年)10月3日夜、何者かにより向かって右側のくぐり扉を破壊される。[3][4]

文化財

重要文化財

・本堂

・太鼓堂

・表門 附:鐘楼、目隠塀 1棟、築地塀 2棟

大阪府指定有形文化財

・銅鐘

貝塚市指定有形文化財

・書院

・経蔵 附:井戸屋形

・絹本著色方便法身尊像

・絹本著色親鸞聖人画像

・絹本著色証如上人画像

・絹本著色顕如上人画像

・絹本著色親鸞聖人絵伝

・絹本著色親鸞聖人画像

・絹本著色観如上人画像

・絹本著色教如上人画像 附:収納箱

・絹本著色准如上人画像

・絹本著色宣如上人画像 附:収納箱

・絹本著色琢如上人画像 附:収納箱

・絹本著色良如上人画像 附:収納箱

・絹本著色常如上人画像 附:収納箱

・絹本著色蓮如上人画像 附:収納箱並包紙

・絹本著色一如上人画像

・絹本著色寂如上人画像 附:収納箱

・絹本著色住如上人画像 附:収納箱

・絹本著色湛如上人画像 附:収納箱

・絹本著色真如上人画像 附:収納箱

・絹本著色従如上人画像 附:収納箱

・絹本著色法如上人画像

・絹本著色乗如上人画像 附:収納箱

・絹本著色文如上人画像 附:収納箱

・絹本著色本如上人画像 附:収納箱並包紙

交通

南海本線・水間鉄道水間線 貝塚駅下車、徒歩5分。

アクセス